Por Ian Wright

Nota: El texto que sigue a continuación fue tomado de la página de Dark Marxism, sitio administrado por el autor y que constituye un interesante diálogo entre Marxismo, teoría de sistemas, aceleracionismo y pensamiento ocultista. Reproduzco aquí una traducción propia que mantiene las imágenes que acompañan el ensayo original, pudiendo encontrarse la versión en inglés aquí.

Introducción

Hay un aspecto específico de la teoría del capitalismo de Marx que creo no se destaca lo suficiente. Y es la perspectiva de Marx sobre el capital como una entidad real, un ser con mente propia que opera independientemente de nosotros.

Y, por supuesto, cuando se expone claramente de esta manera la proposición parece absurda. ¿Cómo puede tener mente propia una gran suma de dinero que se utiliza para obtener beneficios? No tiene ningún sentido.

Pero mi objetivo aquí es explicar precisamente por qué esta proposición no es absurda, sino que de hecho articula la naturaleza esencial del capital, y que ver el capital como una entidad es necesario para comprender plenamente la realidad social en la que nos encontramos.

La entidad ajena de Marx [Marx’s alien entity][1]

Marx consideraba el capitalismo como una formación social semiconsciente sometida a leyes económicas objetivas que nadie controla realmente. Y Marx señala repetidamente que el capitalismo reproduce —bajo nuevas formas— la mistificación religiosa que encontramos en etapas anteriores de la historia, tal como es el caso del fetichismo de la mercancía. De ahí que sea bastante típico para Marx emplear metáforas religiosas cuando discute sobre el capitalismo.

No obstante Marx, en sus Comentarios sobre James Mill escritos en 1844, dice algo más. Después de hacer su clásica observación de que la esencia del dinero es un tipo específico de práctica social —en lugar de ser propiedad de una cosa material, como el oro—, afirmando entonces que nuestra praxis social se ha convertido en una cosa material independiente —una entidad real, un «Dios real»— que tiene poderes causales reales. Por consiguiente, somos esclavos de este dios, y su culto se ha convertido en un fin en sí mismo.

“Lo esencial del dinero no consiste ante todo en ser la enajenación de la propiedad, sino en el hecho de que la actividad mediadora —el movimiento o acto humano, social, mediante el cual los productos del hombre se complementan unos a otros— se encuentra enajenada en él y convertida en atributo suyo, como atributo de una cosa material, exterior al hombre. Por cuanto el hombre renuncia aquí a esta actividad mediadora esencial, los actos que realiza son los de un hombre que se ha perdido a sí mismo, de un hombre deshumanizado. Incluso la relación con las cosas, la operación humana con ellas, se vuelve la operación de una entidad exterior al hombre y que está sobre él. El hombre mismo debería ser el mediador para los hombres, pero, en lugar de ello, a causa de este mediador ajeno, el hombre contempla su voluntad, su actividad, su relación con los otros como [si fueran] un poder independiente de él y de los otros. Su esclavitud llega así al colmo. Puesto que el mediador es el poder real sobre aquello con lo que me pone en relación, es claro que se convierte en el Dios efectivo. Su culto se vuelve un fin en sí mismo”[2].

Y debemos hacer un énfasis especial al señalar que Marx dice un dios «real», y no un dios imaginario. Por tanto, Marx no está hablando de la mera adoración ideológica del ídolo de la libre empresa o del mercado, sino de la subordinación material efectiva a una entidad realmente existente.

¿Ciencia o metáfora?

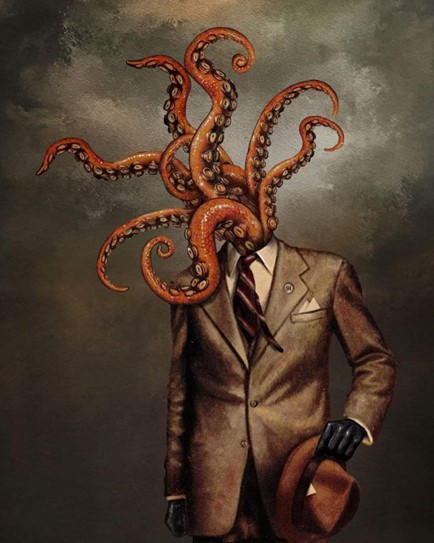

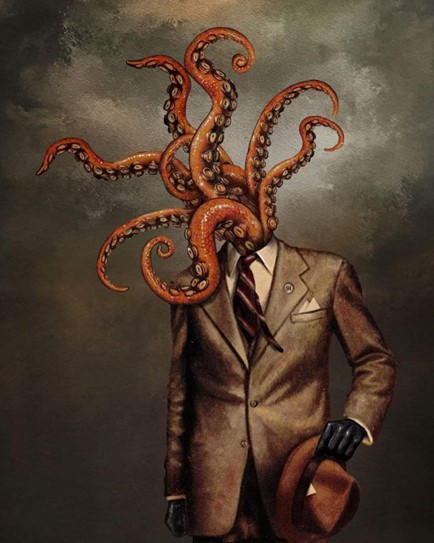

No se trata simplemente de fetichismo mercantil, sino de una pesadilla lovecraftiana en toda regla.

The Great One Monks – Cthulhu, por Giovani Francisco Luengo

¿Seguramente se trata de una hipérbole? Cuando Marx habla de que la producción de mercancías manifiesta o invoca una «entidad» que es un «dios real» con «poderes reales», ¿debe tratarse de una metáfora poética que busca el impacto dramático más que la precisión científica?

Estamos fuertemente predispuestos a interpretar a Marx metafóricamente, en lugar de literalmente, porque nuestra cultura moderna y comercial es completamente secular y la vivimos todos los días. La economía, como todos creemos, es fundamentalmente una actividad profana, no sagrada. La actividad comercial persigue el éxito mundano, no la iluminación espiritual. Y el éxito depende en última instancia de cierto dominio del mundo social y material, que requiere industria, experimentación y razón, no adoración, subordinación y fe en seres superiores. El capitalismo abraza la racionalidad científica y el progreso tecnológico, y se ha desprendido felizmente de las creencias anteriores en dioses todopoderosos.

Además, muchos de nosotros, espero, somos científicos empedernidos. Por eso deberíamos ser inmediatamente escépticos ante las afirmaciones sobre entidades misteriosas que existen «fuera de la humanidad y por encima de ella».

Así que la cuestión que quiero abordar es la siguiente: ¿es efectivamente real el «Dios real» de Marx? ¿Es una entidad que existe realmente? ¿O es una mera metáfora que sirve para ilustrar, o dramatizar, algunas propiedades de la realidad social? ¿Hasta qué punto debemos tomarnos en serio a Marx con respecto a este punto?

¿Estamos realmente adorando ciegamente a un dios ajeno que nos controla?

Para responder a esta pregunta necesito revisar algunos aspectos centrales del pensamiento de Marx, concretamente su teoría del valor económico, pero desde una nueva perspectiva, la de la teoría del control. Y por teoría del control me refiero a la teoría científica y matemática de los sistemas de control. Esta nueva perspectiva nos ayudará a decidir cómo interpretar el discurso de Marx sobre un «Dios real».

La afinidad de todas las cosas

Todos sabemos que partes de la realidad pueden representar o medir otras partes de la realidad. Una regla mide la longitud, un termómetro mide la temperatura, y así sucesivamente. Hemos creado estos aparatos de medida con un propósito definido.

Pero el significado del dinero, lo que puede significar o representar, no está tan claro. Aunque el dinero apareció por primera vez hace más de 2000 años, lo que puede representar como símbolo sigue siendo objeto de profunda controversia.

Para que quede claro, por «dinero» no me refiero a las monedas o billetes reales, sino a las cantidades numéricas que vemos estampadas en las monedas o impresas en los billetes, o almacenadas como bits en los ordenadores, etcétera. Para ser realmente preciso, debería decir «unidad de cuenta». Pero decir «dinero» es más sencillo, siempre que tengamos claro lo que se quiere decir con ese término.

Ahora bien, Marx aborda el significado del dinero en sus famosos y difíciles capítulos iniciales del primer volumen de El Capital. Señala que el intercambio de mercancías en el mercado implica que hay algo igual, o equivalente, entre ellas. Por ejemplo, si vendo 20 yardas de lino por 10 libras, y luego gasto mis 10 libras en un abrigo nuevo, entonces, indirectamente, 20 yardas de lino se han hecho iguales a 1 abrigo por el acto de intercambio.

Si los precios de mercado fueran totalmente aleatorios, no habría nada más que decir, porque esta equivalencia sería accidental. Sin embargo, aunque los precios fluctúan no son aleatorios. Hay una señal fuerte en el ruido. Normalmente, no se puede vender un bolígrafo y luego comprar un avión. Y no puedes trabajar un día y luego gastarte el sueldo de ese día en comprarte una mansión. Hay excepciones. Pero las excepciones confirman la regla.

Así que durante cualquier periodo de tiempo hay unos precios de mercado definidos y bien establecidos que determinan las proporciones en las que las mercancías pueden intercambiarse, es decir, igualarse, entre sí. Y todos estos intercambios son facilitados por, utilizando la frase de Marx, un «mediador extraño» al que llamamos dinero.

La «magia y nigromancia» de las mercancías

Una ojeada rápida a cualquier libro de texto de antropología revela rápidamente que los seres humanos albergamos las creencias más diversas y extraordinarias sobre cómo funciona el mundo y cómo debemos llevar nuestra vida cotidiana. Lo que algunas culturas consideran normal, otras lo consideran extraño y bizarro.

Raramente adoptamos un punto de vista antropológico sobre nuestra propia cultura. Es difícil hacerlo. Requiere salir del propio marco conceptual y ver lo ordinario y aceptado como inusual y cuestionable.

Así que dediquemos un momento a observar lo fantástico que es en realidad el intercambio de mercancías.

Sólo los ocultistas se atreverían a afirmar que todo lo que vemos a nuestro alrededor, todas las cosas y actividades del mundo, son —a pesar de todas las apariencias— realmente lo mismo. Que 1 kg de caviar es «lo mismo» que 1.000 personas diferentes que hacen clic en el mismo anuncio de Internet. O que hacer el payaso en una fiesta infantil es «lo mismo» que 200 cartuchos de escopeta. O que 1 mes de tiempo de computación en una máquina de altas prestaciones en la nube es «lo mismo que» 1 tonelada de patatas. Sólo los adeptos altamente cualificados podrían empezar a ver la verdad de afinidades tan contraintuitivas y mágicas.

Pero vemos más que la verdad de ello. Lo conseguimos abiertamente y con regularidad. Manifestamos estas afinidades mágicas a diario. Tratamos cantidades de huevos de pescado, atención humana, actuaciones de payasos, balas, tiempo de computación, patatas y una desconcertante variedad de otras cosas como «lo mismo» porque, en el mercado, todas pueden intercambiarse entre sí a través del «mediador ajeno» [alien mediator] que llamamos dinero.

Mammon por George Frederick Watts, 1884–85.

Las tradiciones mágicas proponen más bien mansamente correspondencias entre planetas, minerales y destino humano. Pero las operaciones mágicas de nuestro mundo comercial moderno —donde cada cosa, actividad e incluso acontecimiento futuro se reduce con éxito a cantidades comparables de esta sustancia que llamamos «dinero»— superan abrumadoramente, tanto en escala como en ambición, las fantasías más desquiciadas de los grimorios medievales. El intercambio mercantil logra una afinidad universal entre todas las cosas bajo el sol.

Es por este tipo de razones que Marx escribe sobre el «misterio de las mercancías» con su «magia y nigromancia».

Los misterios económicos

Las sociedades de mercado alcanzan una abstracción conceptual titánica: cada cosa que intercambiamos entre nosotros lleva impresa una propiedad cuantitativa única que llamamos valor de cambio. Pero, misteriosamente, ninguna persona, ninguna conciencia, es responsable de mantener la abstracción.

Marx escribió: «Una mercancía parece a primera vista una cosa extremadamente obvia, trivial. Pero su análisis revela que es una cosa muy extraña, llena de sutilezas metafísicas y sutilezas teológicas» (Marx, El Capital, vol. 1).

Así pues, tenemos dos misterios económicos: una abstracción social omnipresente sin contenido evidente y una abstracción sin abstractor.

Para decidir si el «Dios real» de Marx es real o una metáfora, necesitamos profundizar en el «mediador ajeno» que es el dinero, en lo que representa el valor de cambio y en lo que, si es que hay algo, mantiene la abstracción.

El contenido del valor, o el trabajo abstracto

Empecemos por la primera incógnita: ¿en qué consiste la abstracción del valor de cambio? ¿Qué denotan realmente esas cantidades de dinero?

Marx sostiene que el valor de cambio se refiere a una propiedad especial y común que comparten todas las mercancías: la de ser productos del trabajo. Así que el caviar y los clics son lo mismo porque, para que se manifiesten como mercancías en el mercado, se requiere el sacrificio del trabajo de alguien.

Creo que el argumento de Marx —para la proposición de que la propiedad común especial compartida por todas las mercancías es el trabajo— es insatisfactorio. Creo que la conclusión de Marx es correcta, pero su argumento no lo es. Pero no quiero dar un rodeo en este debate. Así que, por ahora, aceptémoslo sin más.

Marx dice entonces que la propiedad común no puede ser tipos específicos de trabajo —porque pescar caviar, o escribir software publicitario, o hacer el payaso, o fabricar balas son actividades muy diferentes—.

El acto de intercambio se abstrae de las peculiaridades individuales de las diferentes actividades laborales, dejando algo común a todas ellas, que Marx llama «trabajo humano en abstracto», o trabajo abstracto a secas. Las mercancías, según Marx, tienen valor económico «sólo porque en ellas se ha encarnado o materializado el trabajo humano en abstracto».

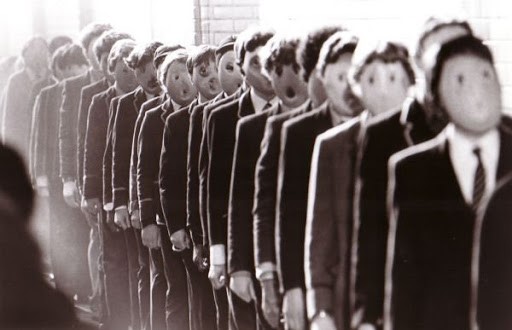

Soul Groups por Kazuya Akimoto

Ahora bien, hay que tener cuidado con el término «encarnado». Marx no quiere decir literalmente que el trabajo abstracto sea inherente al cuerpo material de la mercancía. El trabajo abstracto no es una propiedad física de una cosa. Lo que quiere decir es que una fracción definida del tiempo total de trabajo de la sociedad debe utilizarse, o gastarse, para producir la mercancía y llevarla al mercado.

Por tanto, el trabajo abstracto no es trabajo concreto, no es un tipo específico de actividad laboral, sino algo más, algo más profundo y general. Como afirma Marx, el trabajo abstracto tiene «el carácter de la fuerza de trabajo promedio de la sociedad». Por lo tanto, una buena primera aproximación es pensar que el trabajo abstracto denota el poder causal del trabajador típico o medio. Esto no es del todo correcto, pero servirá por ahora.

Así, según Marx, la abstracción titánica lograda por el intercambio de mercancías se refiere a un contenido específico, que es una propiedad del mundo material que él llama trabajo abstracto.

¿Cómo medir el trabajo abstracto?

Marx plantea inmediatamente la pregunta obvia: «¿Cómo se mide entonces la magnitud de este valor?» y responde, de forma aparentemente directa, que se mide «por su duración, y el tiempo de trabajo encuentra a su vez su patrón en semanas, días y horas». Hablamos, pues, de unidades de tiempo.

Podríamos suponer, en consecuencia, que podemos sacar inmediatamente nuestros cronómetros y empezar a medir la cantidad de tiempo que la gente pasa trabajando, y luego correlacionar nuestras mediciones con los precios que observamos en el mercado. Porque si los precios representan realmente el tiempo de trabajo, en principio deberíamos ser capaces de verificar científicamente esta afirmación.

Pero eso sería demasiado precipitado. Antes de que podamos siquiera considerar la verificación empírica de la teoría del valor de Marx, necesitamos más claridad sobre lo que esa teoría es en realidad.

Ahora bien, no estoy seguro de hasta qué punto esto es deliberado, sobre todo porque leo a Marx a partir de traducciones. Pero podría ser digno de mención que Marx no pregunta: «¿Cómo debemos medir las cantidades de trabajo abstracto?», y tampoco responde diciendo que «podemos medirlo por su duración».

Y eso es porque no medimos el trabajo abstracto. Lo mide otra cosa.

Esta propiedad de la teoría de Marx —que el dinero se refiere al tiempo de trabajo en virtud de nuestra actividad colectiva, social e independientemente de nuestros pensamientos sobre él— es radicalmente diferente de la economía política clásica de su época, y también de la teoría económica moderna.

La abstracción no es nuestra porque nuestra cognición no realiza la abstracción. No somos el abstractor. En cambio, el misterioso abstractor está tomando las medidas sobre el tiempo de trabajo y conectando la forma del valor, que es el dinero, con su contenido, que es el trabajo abstracto.

Así que, como científicos, nuestro primer trabajo no es empezar a medir el tiempo de trabajo. Nuestra primera tarea es entender qué es el abstractor y cómo conecta su abstracción con el mundo. Necesitamos una teoría de esta entidad abstractora, y de sus poderes, antes de embarcarnos en la verificación empírica.

¿Quién o qué es el abstractor?

Ya tenemos una respuesta parcial al primer misterio económico. La abstracción del valor de cambio, o más sencillamente del dinero, representa el «trabajo abstracto». Pasemos ahora al segundo misterio: ¿quién hace la abstracción? ¿Quién o qué es el misterioso abstractor?

De hecho, Marx ya nos ha dicho quién es. A veces los misterios se esconden a plena vista. La gran pista es el título elegido por Marx para su obra magna. El abstractor es lo que Marx denomina como «capital».

Pero el término «capital» puede inducir a error. En primer lugar, nos hace pensar en grandes sumas de dinero. Una suma de capital. Pero el capital es mucho más que eso. Y, en segundo lugar, la teoría económica moderna ha reducido el término «capital» a un concepto contable que mezcla, de manera confusa, el equipamiento del capital con grandes sumas de dinero.

Pero el capital, para Marx, es ante todo una práctica social. El capital denota un conjunto de actividades que ciertas personas realizan regularmente dentro de un sistema de derechos de propiedad, contratos y poder coercitivo. El capital es un circuito, en el que una suma de capital inicial se «invierte» en la producción, y luego suele retornar con un incremento de ganancias. El capital se amplía a sí mismo, siempre que puede. Este circuito está mediado no sólo por el dinero, sino también por la propia producción económica, incluyendo el disciplinamiento y la explotación de los trabajadores.

El lenguaje estándar de Marx —del capital, de las relaciones sociales de producción, los circuitos de acumulación, y así sucesivamente— no evoca plenamente lo que realmente está pasando, y creo que por eso recurrió a menudo al lenguaje y las metáforas religiosas.

Así que en lugar de decir «capital» voy a decir también «el controlador». Porque el capital es un sistema de control, no sólo en el sentido político, sino en el sentido más profundo y científicamente importante de ser un sistema de control de retroalimentación negativa. El capital es literalmente un controlador. Entonces, si el capital es un controlador, ¿cómo funciona y qué controla?

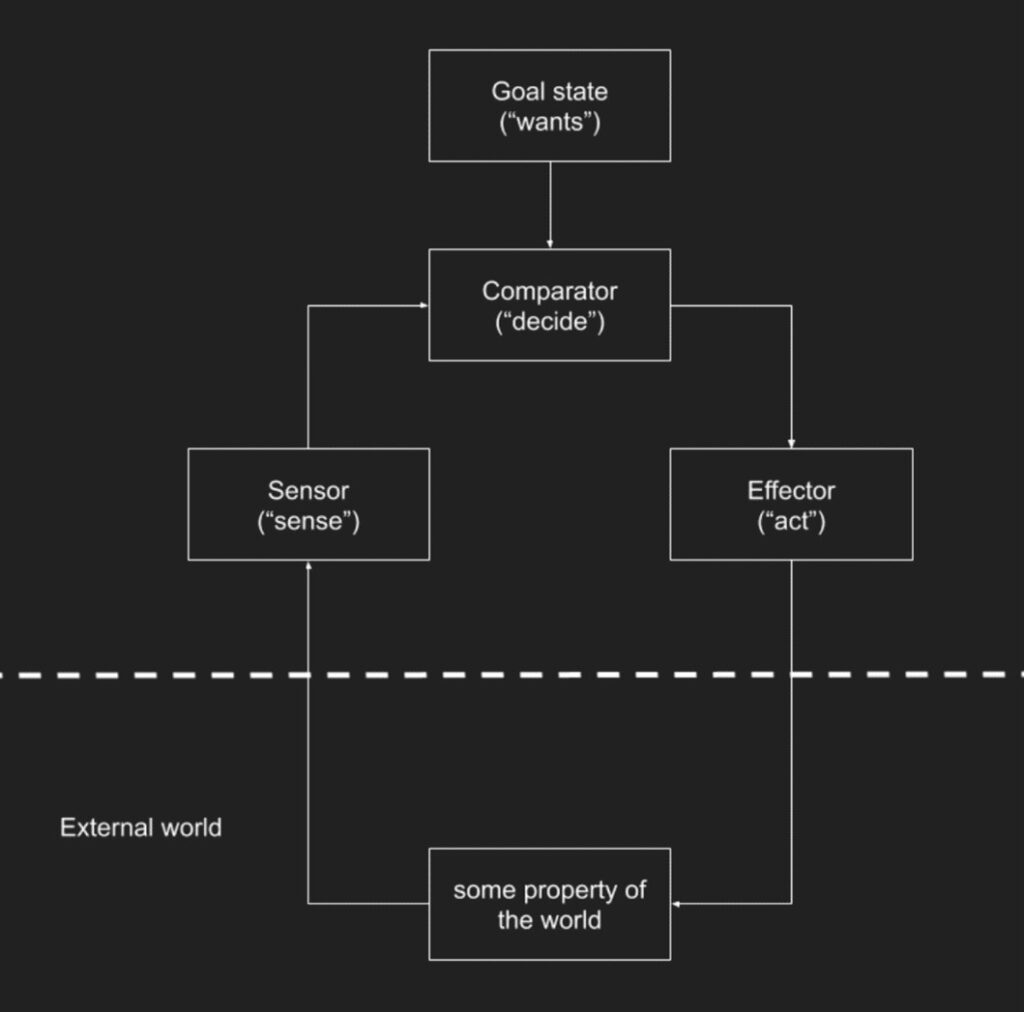

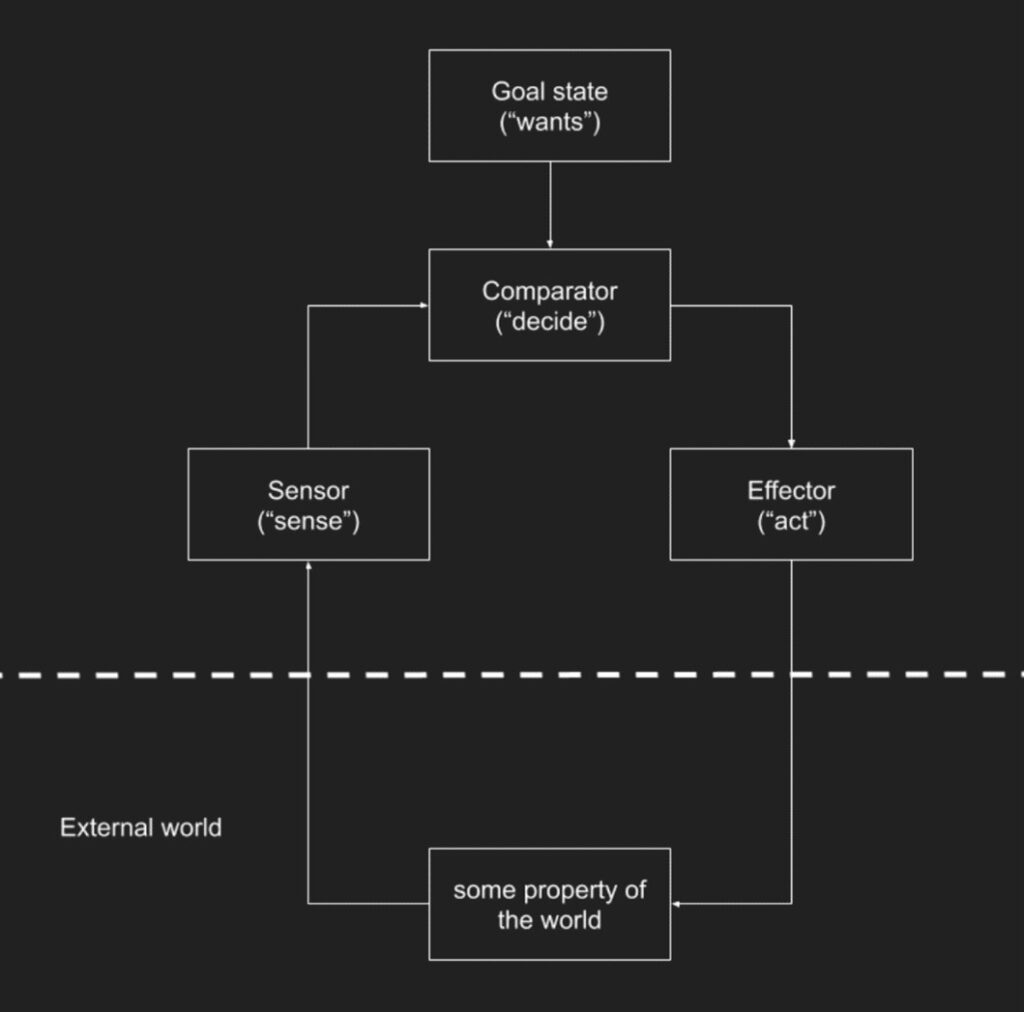

Sistemas de control

El progreso científico consiste a veces en organizar toda una serie de fenómenos diversos bajo un mismo principio. La aparición de la cibernética, a principios del siglo XX, fue precisamente un acontecimiento de este tipo.

La idea central de la cibernética es que diferentes clases de sistemas —ya sean mecánicos, físicos, biológicos, cognitivos o sociales— son tipos de sistemas de control que presentan un tipo particular de estructura causal, el bucle de control de retroalimentación negativa.

Y resulta que el control de retroalimentación negativa explica cómo partes de la realidad pueden controlar, y por tanto referirse a, otras partes de la realidad.

Tomemos el mundano ejemplo de un termostato. El usuario fija el objetivo del sistema ajustando la temperatura. El componente-termómetro mide la temperatura ambiente dentro de, digamos, una habitación. El termostato compara mecánicamente su ajuste con la temperatura medida. Si la temperatura es demasiado baja, el termostato emite una señal para encender la calefacción; en caso contrario, la apaga. De este modo, el sistema de calefacción controla la temperatura de la habitación. Y lo hará de forma autónoma, sin que el usuario tenga que volver a tocarlo.

Todos los bucles de control de retroalimentación negativa tienen cuatro componentes principales: (i) un estado objetivo interno, (ii) un sensor que mide alguna propiedad del mundo externo, (iii) un comparador que compara la lectura del sensor con el estado objetivo, y (iv) un efector o sistema de acción, que cambia el mundo para acercarse al estado objetivo.

La temperatura de nuestro cuerpo está controlada por un bucle de retroalimentación biológica similar, salvo que el bucle de control no está implementado sobre metal, cables y plástico, sino sobre nervios, enzimas y glándulas sudoríparas.

De hecho, todos los sistemas homeostáticos y dirigidos por objetivos de la naturaleza se ajustan a este modelo causal. Simplemente, los componentes del bucle de control se implementan de formas distintas.

Y, quizás sorprendentemente, hay un bucle de control muy significativo, oculto a plena vista, que afecta a todos los aspectos de la vida moderna de la manera más profunda e íntima.

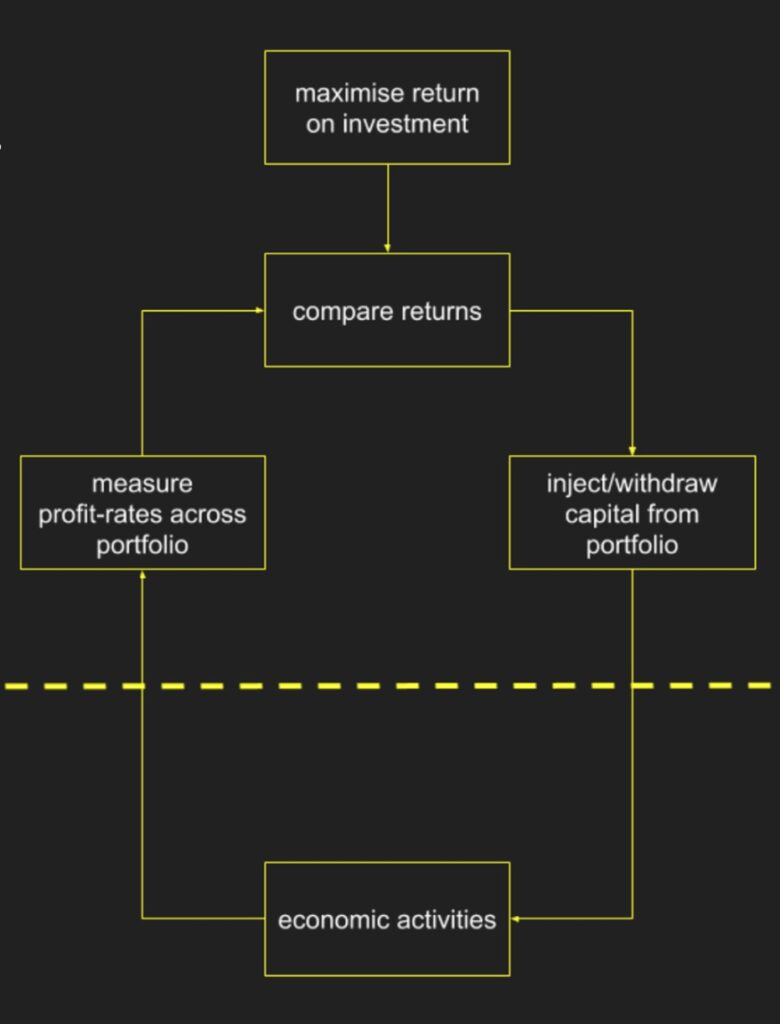

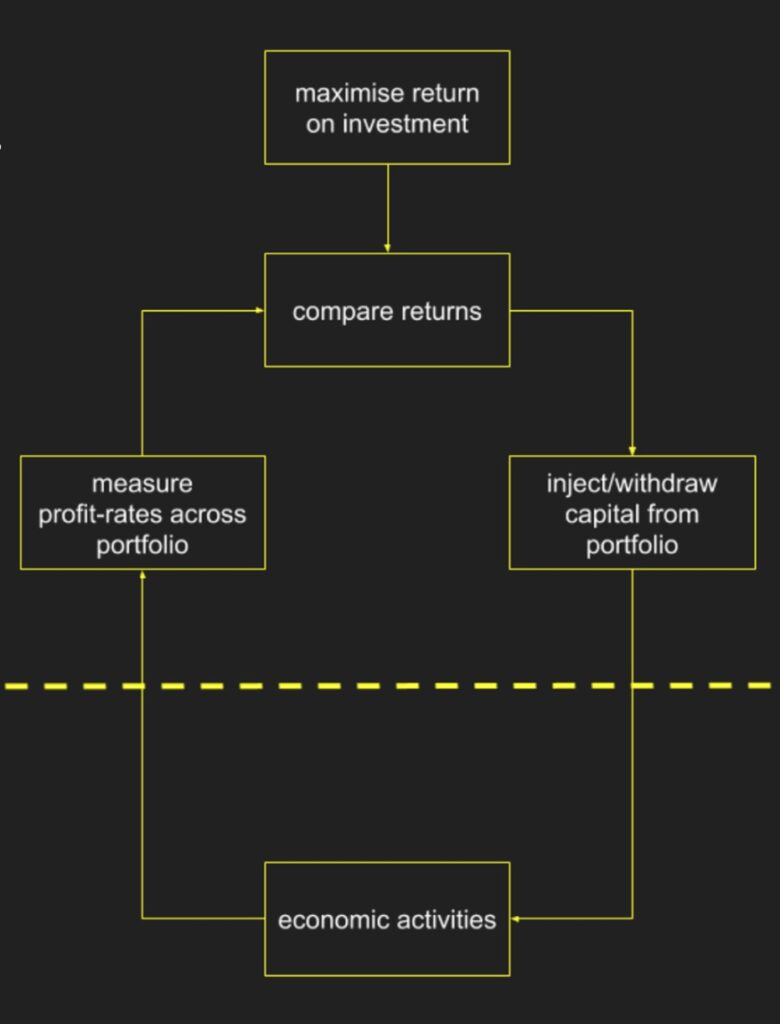

El capital como sistema de control de retroalimentación negativa

La unidad básica de producción, donde el capital se une al trabajo para producir bienes y servicios, es la empresa capitalista. Y toda empresa que maximiza beneficios es propiedad de un capital privado.

Los capitalistas extraen beneficios de las empresas. Sólo pueden gastar una fracción de sus beneficios en consumo de lujo. Porque si los ricos gastaran todos sus beneficios en lujos, su capital disminuiría rápidamente y caducaría, en comparación con los capitales competidores que invierten sus beneficios en otras actividades rentables. La ganancia debe ser reinvertida para obtener más ganancias. Esta es la directriz primordial para cualquiera que posea un capital expresado en sumas de dinero.

Los propietarios de capital —es decir, los capitalistas— no pueden poner todos los huevos en la misma canasta. Eso es demasiado arriesgado porque las empresas pueden quebrar o los activos que almacenan valor pueden depreciarse. Así que los capitalistas distribuyen su riesgo poseyendo una cartera de inversiones con diferentes perfiles de riesgo.

Una cartera típica se compone de efectivo en distintas divisas soberanas, bonos del Estado, municipales y corporativos, acciones de distintas empresas, desde arriesgadas start-ups hasta blue chips, y todo tipo de activos generadores de rentas, como terrenos y viviendas. Básicamente, cualquier cosa que pueda producir un rendimiento superior a la media.

Cada capital individual debe tratar de maximizar el rendimiento de su cartera. Si no lo consigue, disminuirá su tamaño en relación con otros capitales y, finalmente, dejará de ser un capital como tal.

Y es aquí donde encontramos de nuevo la estructura causal de un sistema de control retroalimentado. Un capital individual —cuando lo consideramos como una práctica social mediada por una gran suma de dinero poseído como propiedad privada— también tiene su propio estado objetivo, entradas sensoriales, toma de decisiones y capacidad para actuar sobre el mundo en el que está inmerso.

Veamos cada una de ellas por separado. (i) El objetivo de un capital individual es maximizar el rendimiento medio de cada dólar (o libra) invertido. (ii) Los «inputs sensoriales» son las diferentes tasas de beneficio obtenidas en la cartera. (iii) El capitalista, o los expertos financieros a los que emplea, comparan las diferentes tasas de beneficios, y (iv) el bucle de retroalimentación se cierra mediante acciones que retiran capital de las inversiones de bajo rendimiento, e inyectan capital en las inversiones de alto rendimiento.

Este bucle de control se manifiesta como una búsqueda insaciable e incesante de altos rendimientos.

Al capital no le importa cómo se utiliza realmente su dinero en la producción. Se abstrae por completo de todas las actividades concretas. Lo único que puede percibir, comparar y utilizar es el valor abstracto.

Así pues, la cúspide de la economía mundial está formada por un enorme conjunto de capitales individuales, cada uno de los cuales lucha maníacamente por obtener beneficios, reaccionando a las señales de rendimientos diferenciales recibidas de sus zarcillos [tendrils] que se extienden a todas las actividades productivas bajo su dominio, inyectando y retirando continuamente capital hacia y desde diferentes sectores industriales y regiones geográficas. La totalidad de los recursos materiales del mundo, incluido el tiempo de trabajo de miles de millones de personas, son desviados y reorientados una y otra vez desde las actividades de baja rentabilidad hacia las de alta rentabilidad. En el espacio de unos meses, sectores industriales enteros pueden ser levantados, reubicados o derribados.

Los capitalistas están poseídos, meros componentes maquinales del capital

¿Qué ocurre con las personas que participan en esta práctica social? ¿Su conciencia individual, sus ideas y su comportamiento importan y marcan la diferencia?

Hasta cierto punto, por supuesto. Sin embargo, los individuos van y vienen, pero los capitales viven mucho más que cualquier ser humano. Las personas controladas por el capital —es decir, los asalariados que suministran fuerza de trabajo a las empresas, y los capitalistas que los explotan y obtienen beneficios— son meros componentes reemplazables en el bucle de control, que desempeñan mecánicamente papeles funcionales prescritos.

Por ejemplo, Marx escribe en El Capital que:

«para la economía clásica, el proletario no es más que una máquina para la producción de plusvalor; en cambio, el capitalista no es a sus ojos más que una máquina para la conversión de este plusvalor en capital adicional».

A menudo decimos que un capitalista posee capital. Pero es más exacto decir que el capital los posee a ellos. Los capitalistas son la cara humana de una inteligencia inhumana con su propia lógica y objetivos autónomos.

Mr. Kraken por Olly Jeavons

«En la sociedad burguesa el capital es independiente y tiene individualidad, mientras que la persona viva es dependiente y no tiene individualidad» (Manifiesto Comunista).

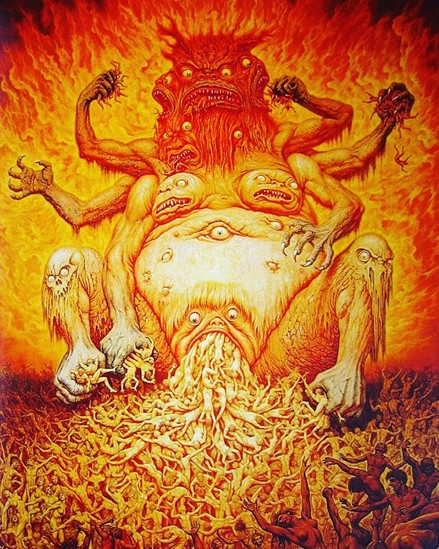

El poder demoníaco del capital

Los grandes capitales disfrutan de la ventaja de carteras más amplias, lo que reparte el riesgo. En consecuencia, el capital tiende a concentrarse en pocas manos. De ahí que encontramos un gran número de pequeños capitales, y un número muy reducido de capitales astronómicamente grandes que obtienen beneficios que empequeñecen el PIB de muchos Estados nacionales. La escala y el poder de algunos capitales es verdaderamente titánica.

Y estos titanes tienen tanto control, que están fuera de control. De nuevo, una cita del Manifiesto Comunista:

«Las condiciones burguesas de producción y de cambio, el régimen burgués de la propiedad, toda esta moderna sociedad burguesa, que ha hecho surgir tan potentes medios de producción y de cambio, semeja al mago que no sabe dominar las potencias infernales que ha evocado..»

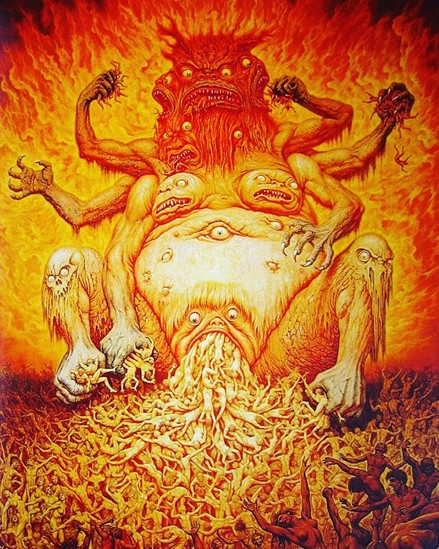

Medusa por Rado Javor

En la mitología, los demonios son entidades anárquicas y fuera de control que nos causan daño, atormentándonos o mediante la posesión. El poder del capital no sólo es titánico, sino también demoníaco. Veamos brevemente algunos ejemplos.

Cada día millones de trabajadores, en todo el planeta, no tienen más remedio que sacrificar su tiempo, y su vitalidad, para producir nuevas ganancias para los controladores autónomos. No importa lo duro, largo o eficiente que laboremos, el imperativo de trabajar permanece.

¿Por qué? Porque cada innovación técnica que ahorra trabajo adopta la forma de ganancia, que luego es capturada por los capitales individuales e inmediatamente reinyectada en el mundo material para animar nuevas actividades con el fin de obtener más ganancias. Por eso, a pesar de los enormes avances en la automatización, la jornada laboral sigue siendo tan larga como siempre.

Tomemos otro ejemplo: la lógica del capital exige la máxima extracción de beneficios de las empresas, y eso significa minimizar los salarios. Los poseídos por el capital viven una existencia exaltada. Pero los desposeídos del mundo deben alimentarse, vestirse y mantener un hogar con unos ingresos medios de unas 7 libras al día.

Otro ejemplo: es mejor ser explotado que no serlo. Estamos sujetos a los caprichos del ciclo económico y a las crisis periódicas de acumulación. Las recesiones suelen dejar sin trabajo a un gran número de personas, sin que estas tengan la culpa de ello. Repentinamente ya no se pueden pagar las facturas. Las familias se ven arrojadas a la calle, como ocurrió en Estados Unidos durante la crisis hipotecaria de 2008, y como está ocurriendo nuevamente ahora.

¿Por qué? Debido a que los capitales individuales están casi ciegos. Sólo ven rendimientos diferenciales en sus carteras. Y las ganancias pueden ser buenas, aunque el desempleo sea alto o la miseria humana se derrame por las calles. Al capital no le importa.

Otro ejemplo: el capital trata con valores abstractos, y las cosas que no se poseen, que no se compran ni se venden, por tanto, no tienen ningún valor para él. Así que la riqueza material de la naturaleza —la tierra, los océanos y la atmósfera— es saqueada implacablemente sin tener en cuenta las consecuencias.

El capital nos destruye a nosotros y al medio ambiente. La producción y la obtención de ganancias sin fin no puede detenerse, porque cada capital individual debe competir para sobrevivir. Marx resumió la directiva principal del capital como:

«¡Acumular, acumular! … reconvertir la mayor parte posible del plusvalor … ¡en capital! La acumulación por la acumulación, la producción por la producción: con esta fórmula la economía clásica expresaba la misión histórica de la burguesía».

En consecuencia, todos los circuitos autónomos de control tienen como único objetivo extraer ganancias de las actividades del mundo. Si una actividad no satisface este objetivo, el controlador retira su capital y la actividad se detiene.

Por consiguiente, en la cúspide de la economía tenemos una colección competidora de controladores idénticos —con un nivel atávico, bajo de inteligencia demoníaca— que inyectan y retiran una sustancia social que parece poseer el poder mágico de la animación, de dar vida a las cosas, de la creación; pero también parece poseer el poder de la aniquilación, de la asfixia, de poner fin a las cosas, de la destrucción.

Definitivamente, no tenemos el control. Y algo más tiene definitivamente el control.

Animismo

Entonces, ¿de qué estamos hablando realmente ahora?

Estamos diciendo que una nueva especie de sistema de control supraindividual surgió, de forma bastante espontánea, de nuestra propia relación social y después —en un sentido muy real— ha cobrado vida propia, se ha dado la vuelta y ha empezado a controlarnos.

En un sentido científico, no metafórico, el capital es un sistema de control. Y es el capital, como sistema de control, el que en última instancia crea y mantiene la abstracción que llamamos valor de cambio. El capital es el abstractor.

Pero antes de que podamos explicar completamente cómo ocurre esto, necesitamos tomarnos unos momentos para explorar la relación entre los sistemas de control y las formas primitivas de cognición.

En un comienzo, los primeros humanos estaban a merced de la naturaleza. En cualquier momento podía arruinarse la cosecha, o sobrevenir una enfermedad o una lesión. El primer marco teórico para explicar las caprichosas fuerzas de la naturaleza parece ser el animismo.

Green Man Linocut por Alan Rogerson

El animismo es la creencia de que todos los fenómenos naturales —como el clima, la geografía, las plantas, los árboles, los animales, etc.,— están controlados en última instancia por una entidad autónoma y viviente con agencia similar a la humana. Los primeros humanos creían que diferentes grupos de fenómenos empíricos estaban controlados por espíritus conscientes, con mente propia.

Marx nos da un esbozo muy breve de esta historia de la religión en la Parte 3 del Anti-Duhring, que comienza con una discusión sobre el animismo. Los dioses del tiempo, los dioses del mar, los dioses del sol, los dioses de la luna, los dioses de la enfermedad y la curación, etc., son los actores ocultos, o la causa última, de los acontecimientos incontrolables.

Ahora bien, si crees que los dioses son manos invisibles que afectan a tu vida, entonces tiene todo el sentido apelar a ellos: rezando, haciéndoles regalos o construyendo templos para venerarlos. El poder y la majestuosidad de los antiguos dioses eran la expresión pervertida de la impotencia y la miseria de los primeros humanos.

El «Dios real»: más allá del fetichismo de la mercancía

Hoy en día, disfrutamos de mucho más control sobre nuestras vidas en comparación con nuestros antepasados. Y este progreso material, en sí mismo, ha ido eliminando gradualmente la base material de los sistemas de creencias animistas.

Muchos de los poderes causales de los antiguos dioses y demonios, uno por uno, han sido explicados por la ciencia. Y así perdieron su poder. En lugar de un revoltijo de dioses paganos, con poderes y dominios especiales, tenemos campos científicos con sus propias teorías y terminología técnica.

Por supuesto, la religión animista persiste en la sociedad capitalista, pero normalmente muy al margen de la corriente dominante. Como explica Marx, en su breve esbozo:

«En una fase aún más avanzada de la evolución, todos los atributos naturales y sociales de los numerosos dioses se transfieren a un dios todopoderoso, que no es sino un reflejo del ser humano abstracto».

Así, las religiones dominantes modernas, como el islam y el cristianismo, hablan de un dios que lo abarca todo, que es remoto y abstracto y que, a diferencia de las deidades animistas de antaño, no suele interferir en los fenómenos cotidianos.

A continuación, Marx se refiere a la sociedad moderna y señala que el capitalismo no suprime las condiciones materiales que dan lugar a las creencias religiosas:

«en la sociedad burguesa existente, los seres humanos están dominados por las condiciones económicas creadas por ellos mismos… como si fuese una fuerza ajena. Por tanto, la base real de la actividad reflexiva de lo religioso sigue existiendo … aún continúa siendo cierto que el hombre propone y Dios (es decir, la dominación ajena del modo de producción capitalista) dispone».

Precisamente porque el capital tiene el control, y no las personas, es que la «base real» de la «reflexión religiosa» sigue existiendo.

Famosamente, en el primer capítulo de El Capital, Marx explica cómo el intercambio mercantil genera necesariamente el fetichismo de la mercancía, que es la ilusión de que el valor económico es una propiedad natural o material de las mercancías. Así, los objetos inanimados —especialmente las formas de dinero, como el oro— parecen tener poderes especiales en sí mismos.

Pero el hecho de que Marx hable de un «Dios» al que «proponemos» y que «dispone» nos lleva más allá del fetichismo de la mercancía. Marx está señalando el hecho de que las leyes económicas tienen poderes divinos que operan independientemente de nosotros, que nos controlan y dominan, como si se trataran de fuerzas de la naturaleza.

¿Está Marx, por tanto, cometiendo una falacia animista al sugerir que el capital, como entidad independiente, es un «Dios real» con «poderes efectivos» que tiene mente propia?

Una vez que entendemos que el capital es un sistema de control autónomo, la respuesta es un simple «no». Un bucle de control de retroalimentación negativa tiene todos los elementos básicos de la cognición: de hecho, percibe, decide y actúa. Calificarlo como una especie de animismo es totalmente apropiado en este caso.

Por supuesto, el ciclo de percepción, pensamiento y acción de un capital individual es muy distinto al de un ser humano individual. No obstante, ambos persiguen objetivos distintos y ambos tienen el poder de hacer que las cosas sucedan. Un sistema de control consiste en neuronas, músculos y órganos; mientras que el otro consiste en prácticas sociales, sistemas de creencias y el intercambio de una sustancia de valor.

Así pues, hablando animísticamente, un espíritu, o deidad, controla efectivamente el capitalismo. Este dios puede fragmentarse y aparecer en múltiples momentos y en múltiples lugares. Y puede combinarse con diferentes versiones de sí mismo, para agregarse en encarnaciones más grandes y poderosas. Puede poseer a los humanos y controlarlos, obligándoles a trabajar o a acumular. Esta entidad dirige la actividad social dando y retirando su sustancia mágica, que llamamos valor. Nos sacrificamos ante ella, la apaciguamos y esperamos que nos favorezca.

Kali por Johfra Bosschart, 1976

Todas estas afirmaciones son científicamente exactas. No son metáforas. De hecho, adoptar una teoría más animista del capitalismo moderno constituiría, contraintuitivamente, un avance científico.

Tomemos ahora este punto de vista animista e indaguemos en qué tiende a pensar el capital, como entidad semejante a un dios. ¿Cuáles son los contenidos de la cognición del capital?

¿Qué controla el verdadero Dios?

A veces es obvio lo que controla un determinado sistema de control, porque nosotros lo diseñamos. Por ejemplo, sabemos que un termostato controla la temperatura ambiente. En consecuencia, las señales eléctricas de control que fluyen dentro del termostato se refieren a la temperatura.

Pero la inmensa mayoría de los sistemas de control no los diseñan las personas. La naturaleza está repleta de ellos, desde simples mecanismos homeostáticos hasta cerebros animales increíblemente complejos. Estos sistemas evolucionaron sin un diseñador, y por eso tenemos que esforzarnos más para determinar qué controlan y qué pueden, o no, sus representaciones internas, o no, concebir acerca de su entorno.

Me saltaré los detalles de una teoría científica que determina qué controlan de hecho los controladores. No es una historia sencilla (véase aquí)[3]. Creo que la complejidad de esa historia explica en parte por qué el argumento de Marx en los capítulos iniciales de El Capital acerca de que el trabajo abstracto es la sustancia del valor —capítulos que él trabajó y reelaboró famosamente, que Engels bromeó que llevaban las marcas de los dolorosos abscesos de Marx— no es del todo satisfactorio. Marx había tropezado con un problema difícil que no podía resolverse plenamente con las herramientas conceptuales de su época.

Así que, en lugar de adentrarme en esta madriguera de conejo, saltaré a la conclusión y simplemente afirmaré lo que el capital, como sistema de control, controla de hecho.

Ya sabemos que los capitales, grandes y pequeños, están íntimamente ligados al proceso de producción. La empresa capitalista toma el capital para comprar insumos, medios de producción y contratar trabajadores. Los trabajadores suministran fuerza de trabajo concreta para producir valores de uso que se venden en el mercado.

Ahora bien, el controlador juzga de la misma manera todas las diferentes actividades concretas que se producen en su cartera: ¿qué actividades producen ganancias superiores a la media y cuáles no? El controlador recompensa a las empresas que obtienen beneficios comparativamente altos con nuevas inyecciones de inversión; pero castiga a las empresas que obtienen beneficios comparativamente bajos, o pérdidas, retirando su capital. Estas recompensas y castigos monetarios fluyen de manera descendente —a través de las empresas— hacia el mercado de trabajo, y recompensan el trabajo concreto mediante el pago de salarios, o castigan con el despido y el desempleo.

En este sentido muy real, el capital quiere tipos específicos de actividades concretas, y no quiere otros tipos. La clase de actividades que requiere son las que producen una ganancia superior a la media. El capital, por tanto, nos controla. E incluso controla cómo empleamos nuestro tiempo.

Trabajo abstracto: el tipo de trabajo que quiere el capital

El capital quiere actividades laborales que produzcan ganancias. Simplificando, podemos identificar dos propiedades esenciales que debe poseer el trabajo concreto para producir beneficios.

En primer lugar, debe ser útil para los demás, es decir, producir mercancías que puedan venderse en el mercado. Nadie comprará un abrigo con tres brazos.

En segundo lugar, debe tener una eficiencia superior a la media; en otras palabras, una empresa obtiene más ganancias si utiliza menos tiempo de trabajo que los competidores que producen la misma mercancía.

Y por eso, justo después de que Marx introduzca por primera vez el concepto de trabajo abstracto, señala inmediatamente que sólo el trabajo socialmente necesario y útil cuenta como trabajo abstracto.

We don’t need no education, Pink Floyd

El capital no quiere que los trabajadores pasen el tiempo oliendo las rosas con su familia y amigos. Esa actividad no produce valores de uso vendibles. El capital tampoco quiere que los trabajadores holgazaneen en el trabajo o enfermen. La holgazanería o la enfermedad no son eficientes. Si el capital se saliera con la suya, nos haría pasar todo el tiempo trabajando en la empresa con la mayor intensidad posible, esforzándonos continuamente por competir con otros trabajadores en el mercado laboral. Este es el tipo de comportamiento que quiere el capital.

En consecuencia, el capital controla el trabajo concreto, las actividades productivas reales de la población trabajadora en todas sus diversas manifestaciones. Y el capital controla el tiempo de trabajo real, los tiempos de reloj reales de personas reales que hacen cosas reales. Es el propio capital el que lleva un cronómetro metafórico en la mano, midiendo y contabilizando, juzgando y condenando; siempre atento a la más mínima holgazanería o insubordinación.

Y el objetivo del capital es convertir el trabajo concreto en trabajo abstracto, en el tipo de trabajo que encaja en la división del trabajo, de modo que pueda intercambiarse con otro trabajo, y en el tipo de trabajo que se sacrifica plenamente al capital, que se entrega como tributo, con el fin de producir ganancias para la empresa capitalista y, en última instancia, para los capitales controladores y dominantes que están detrás de ellas.

En otras palabras, el «trabajo abstracto» es manifestado, llevado a la realidad, por el propio capital. Maximizar el beneficio es idénticamente el proceso de maximizar la manifestación del trabajo abstracto a partir de trabajo concreto.

Por eso Marx dice que sólo el trabajo abstracto «crea valor». El trabajo concreto puede o no crear valor. Si no lo hace, no es trabajo abstracto, y el capital como controlador trabaja rápidamente para erradicar su existencia, retirando capital de las empresas que lo emplean.

El capital como egregor

Así pues, el capital es un controlador que emplea una forma de valor —el dinero— para controlar el contenido del valor, que es nuestro tiempo de trabajo. La forma y el contenido están unidos, vinculados semánticamente en una relación de representación a referente, por las regularidades instanciadas por la producción generalizada de mercancías.

Como hemos visto, los sistemas de control instancian los elementos básicos de la cognición. De hecho, tienen representaciones internas que se refieren al mundo en el que actúan. En consecuencia, la teoría del valor de Marx es fundamentalmente una teoría de una cognición ajena que nos controla.

No es de extrañar que escribiera sobre la nigromancia de la producción de mercancías porque sólo las tradiciones religiosas, mágicas y ocultistas de nuestra historia tienen conceptos adecuados para expresar nuestro predicamento.

El concepto ocultista de egregor es útil en este caso. Un egregor es una entidad no física que existe en virtud de las actividades rituales colectivas de un grupo pero que opera de forma autónoma, de acuerdo con su propia lógica interna, para influir y controlar materialmente las actividades del grupo. El grupo crea al egregor, y el egregor crea al grupo, en un bucle de retroalimentación que se refuerza a sí mismo.

Marx, en sus Manuscritos económicos-filosóficos de 1844, señala explícitamente esta relación recíproca entre un dios y su pueblo, entre un culto y su egrégor.

«como resultado del movimiento de la propiedad privada … hemos obtenido el concepto de trabajo enajenada … Pero el análisis de este concepto muestra que aunque la propiedad privada aparece como fundamento, como causa del trabajo enajenado, es más bien una consecuencia del mismo, del mismo modo que los dioses no son originariamente la causa, sino el efecto de la confusión del entendimiento humano. Esta relación se transforma después en una interacción recíproca».

Las actividades rituales de los cultos capitalistas iniciales tuvieron tanto éxito material que rápidamente hicieron metástasis y, en pocos siglos, engulleron el mundo. Lo que es universal se convierte en el fondo inadvertido. Así, el egregor, en nuestra sociedad, es difícil de ver. Se esconde a plena vista. Nos referimos a él, por supuesto, pero oblicuamente, utilizando nombres soporíferos, como «la economía», «los mercados» o «el capital». Pero Marx señaló un nombre mejor para él, uno diseñado para despertarnos de nuestro letargo: Un Dios real con poderes reales.

Una cognición ajena que vincula la forma del valor al contenido del trabajo.

Así que el capital es un egregor. No metafórica o irónicamente, sino realmente. El capital es un ser, una entidad autónoma, con pensamientos primitivos sobre nosotros. El dinero es como nos mide, y el dinero es como nos ordena. El capital es una cognición ajena que actúa en el mundo para vincular la forma del valor a su contenido.

Así que ahora sabemos lo que es el abstractor. Y ahora que tenemos una comprensión más clara de la estructura central de la teoría del valor de Marx, es mucho más fácil detectar las interpretaciones erróneas de la misma.

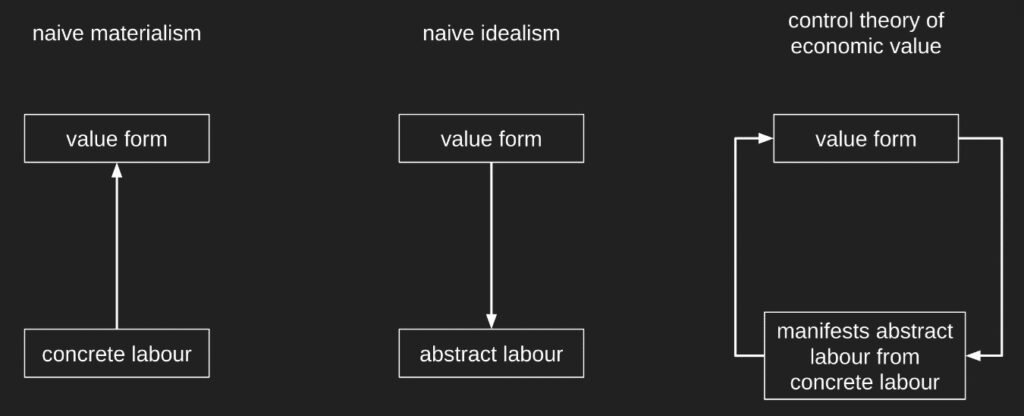

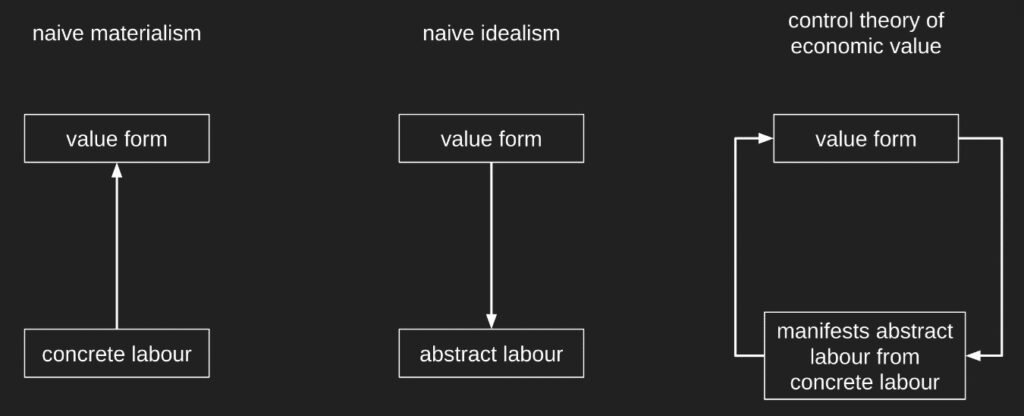

Hay interpretaciones erróneas que hacen hincapié en el contenido a expensas de la forma. La teoría de Marx no se parece en nada al materialismo ingenuo que encontramos en la economía política clásica, o a las modernas interpretaciones sraffianas de Marx, que plantean una causalidad unidireccional del tiempo de trabajo concreto a los precios monetarios. Por el contrario, en su lugar debemos pensar en términos de bucles de retroalimentación, en una causalidad bidireccional del contenido a la forma y de la forma al contenido.

Pero hay otras interpretaciones erróneas que hacen hincapié en la forma a expensas del contenido.

Está claro que la teoría de Marx es una teoría objetiva del valor. A pesar de las pretensiones de las teorías de utilidad subjetiva del valor, no podemos desear colectivamente que los aviones sean más baratos que los bolígrafos. No somos el controlador dominante, somos los controlados. El consumidor individual no es el rey.

Pero variantes más sofisticadas del idealismo también malinterpretan la teoría de Marx. Algunos marxistas piensan que el capital sueña con el trabajo abstracto, que el trabajo abstracto es una invención del sistema capitalista, que en realidad no se refiere a algo que exista independientemente en la realidad objetiva. Esto reduce la teoría de Marx a una parodia postmodernista de formas fantasmales e ideales.

En estas interpretaciones erróneas la forma no tiene contenido. Y así el dinero no se refiere a ninguna propiedad que exista independientemente de él. La forma crea un contenido ilusorio. Desde este punto de vista, el trabajo abstracto puede tener efectos reales, del mismo modo que la creencia en Santa Claus puede hacer que la gente ofrezca galletas y leche, aunque en realidad no existe.

Esto puede parecer sofisticado, pero en última instancia se reduce al nihilismo del valor, donde sólo hay precios, y no hay nada oculto detrás de ellos.

Pero la teoría de Marx trata esencialmente del control del tiempo de trabajo concreto, de las condiciones de trabajo objetivas reales de millones de personas. Cualquier interpretación de Marx que afirme que el trabajo abstracto no puede medirse independientemente de los mercados y los precios, o que no pueda proporcionar una definición del contenido del valor sin basarse en coeficientes mágicos que dependen de los precios, ha fracasado.

Por supuesto, como cualquier entidad, los pensamientos del capital pueden no reflejar o representar perfectamente la realidad en la que está inserto. Sin embargo, si un sistema de control tiene éxito, sus representaciones internas se corresponderán fielmente con la realidad. Y el capital es un controlador supremamente exitoso.

Y, en última instancia, esta es la razón por la que las afirmaciones de Marx sobre el valor pueden verificarse empíricamente: el trabajo ya está disciplinado para ser eficiente y útil. Y así, la mayor parte del trabajo concreto es ya trabajo abstracto. En consecuencia, si elegimos un grupo de 50 trabajadores al azar, se aproximarán al poder de producción de valor de 50 unidades de trabajo abstracto. Si tomamos agregados más grandes, la aproximación sólo mejora.

Sacar nuestro cronómetro no funcionará a nivel de un trabajador individual porque no hay garantía de que su trabajo concreto cuente finalmente como trabajo abstracto. Pero nuestro cronómetro medirá el trabajo abstracto si recogemos muestras suficientes. Como decía Marx, el trabajo abstracto tiene el carácter de la fuerza de trabajo media de la sociedad. Por tanto, el éxito del control del capitalismo significa que podemos medir cantidades de trabajo abstracto antes de que ese trabajo se iguale y homogeneice en el mercado.

Una analogía podría ayudarnos, porque se trata de un punto bastante sutil pero importante.

Un etólogo que estudia el comportamiento de un animal en la naturaleza no puede meterse realmente en la cabeza del animal y ver el mundo a través de sus ojos. El etólogo nunca podrá saber lo que es ser un murciélago. Sin embargo, los etólogos han desarrollado teorías detalladas de la ecolocalización y de cómo la cognición de un murciélago representa su entorno. De forma similar, estamos estudiando el comportamiento de una entidad autónoma, llamada capital, con una cognición ajena. El trabajo abstracto es su concepto, no el nuestro. Pero podemos formar un concepto de trabajo abstracto que corresponda a su concepto de trabajo abstracto. Al fin y al cabo, tanto nosotros, los controlados, como él, el controlador, vivimos en el mismo mundo. Y ambos podemos hablar y representar una propiedad objetiva de ese mundo compartido.

¿Y cuál es esa propiedad objetiva? Ahora podemos afinar nuestra definición inicial y aproximada del trabajo abstracto. No se trata sólo del trabajo promedio o de la fuerza causal común del trabajo humano. Es algo más específico, algo más determinado históricamente y, por tanto, contingente.

El trabajo abstracto es un conjunto de poderes causales que posee el trabajo humano y que pueden manifestarse como la capacidad de producir una variedad infinita de cosas útiles para otros, de obtener beneficios trabajando más duramente o durante más tiempo, de mejorar las técnicas de producción para producir más con menos y de competir con otros en una lucha incesante por la ganancia. Si los trabajadores careciéramos de estos poderes causales, el capital no podría moldearnos en las unidades homogéneas creadoras de valor que desea.

El capitalismo como modo de producción oculto

El capital no es una enorme suma de dinero, sino un conjunto definido de prácticas sociales que instancian un sistema de control. Cada capital es un controlador que actúa independientemente de cualquier conciencia humana individual. En este sentido muy real, cada capital es una entidad, un ser-para-sí. Y cada capital tiene formas primitivas de cognición: los capitales perciben, deciden y actúan continuamente para alcanzar el objetivo primordial de maximizar los rendimientos económicos. Esto no es una metáfora, sino ciencia. El «Dios real» de Marx es efectivamente real.

Marx nos recuerda que el capitalismo no suprime las condiciones materiales que dan lugar al pensamiento mágico y religioso. El fetichismo de la mercancía está muy extendido y la confusión abunda. Por ejemplo, la ciencia económica moderna ha reprimido con éxito la teoría del valor de Marx y la naturaleza basada en el robo de tiempo ajeno de las relaciones de propiedad capitalistas, pero se ha mostrado incapaz de formular una teoría alternativa del valor económico. Los misterios económicos permanecen.

Para aumentar la confusión y la mistificación, la ideología capitalista promueve la idea de que nuestra cultura comercial es fundamentalmente una empresa racional y secular. Pero es todo lo contrario. La racionalidad del capitalismo no es humana, sino ajena, y nosotros no la controlamos, sino que ella nos controla a nosotros. La ideología capitalista se niega a ver el «Dios real» que es el capital, y nuestra subordinación a él. El dios es real, pero está oculto, escondido a plena vista. Y en este sentido, el capitalismo es un modo de producción oculto, no secular.

La forma de valor, la abstracción titánica que impregna todos los aspectos de nuestras vidas es, en cierto sentido, el lenguaje primitivo del controlador. Ve y juzga nuestras actividades en términos de valor abstracto, comparando las diferentes tasas de beneficio de su cartera. Pero también ordena nuestras actividades utilizando el valor abstracto, inyectando y retirando su ser sustancial, que es el dinero. El capital trabaja para moldear, dar forma y disciplinar la fuerza de trabajo total de la sociedad en la forma específica de trabajo abstracto, que es el trabajo que se entrega, total y completamente, como tributo al capital.

Así pues, la forma de valor participa tanto en la medición del tiempo de trabajo como en la ordenación del tiempo de trabajo. No debería sorprendernos que la forma valor también tenga una semántica imperativa. El dinero no sólo participa en la medición, sino que también ordena. El intercambio generalizado de mercancías no tiene un planificador consciente, por lo que el mando y el control necesarios para organizar la división del trabajo se consiguen mediante la asignación de capital, la transmisión de dinero y la estructura de precios.

El capital ordena que el tiempo de trabajo concreto se manifieste como tiempo de trabajo abstracto y, por tanto, hace realidad lo que ya está latente en nosotros. Pero el capital sólo intensifica y perfecciona una parte de nosotros. Somos algo más que meras criaturas capaces de manifestar trabajo abstracto. Tenemos el poder de hacer mucho más que simplemente producir cosas útiles trabajando intensamente durante largas horas. Así que, a pesar del dominio del capital, resistimos y encontramos lugares y momentos en los que podemos ser más plenamente nosotros mismos. Pero el capital no quiere que juguemos, aprendamos, exploremos, cuidemos o entreguemos libremente. El capital quiere que produzcamos sin cesar. Y por eso, bajo el dominio del capital, nos vemos reducidos a sombras: meras y estrechas abstracciones de lo que podríamos ser.

Somos lo abstraído, y él es lo abstractor.

Esclavos del Dios Capital

Permítanme terminar con una analogía muy contundente. Las vacas pueden hacer muchas cosas. Pero lo único que nos importa es que produzcan la mayor cantidad posible de leche y carne. Y por eso las criamos, las inyectamos, las alimentamos y las controlamos para que sólo hagan eso. A veces sus ubres están tan distendidas por la producción excesiva que se desgarran, se parten y se derraman.

Somos ganado para el capital. También nosotros hemos sido distorsionados y desfigurados por su dominio universal. Nos marca como fuerza de trabajo abstracta. Pero también somos individuos concretos. La forma no agota el contenido. Y esta aparentemente inocua no-identidad entre forma y contenido es la razón fundamental por la que, algún día, escaparemos del dominio del capital.

Traducción

Pablo Jiménez Cea

Notas

[1] Se trata de un juego de palabras del autor con la palabra inglesa “alien” que designa tanto lo ajeno, lo extraño, y lo “alienígena” de la cultura popular, es decir, las entidades extraterrestres. El autor juega con el término para dar a entender que el capital como entidad “alien” comporta la unidad de ambos significados en la medida en que se trata de una entidad externa creada por la praxis social inconsciente de la humanidad.

[2] Karl Marx, Cuadernos de Paris 1844, pág. 127. Puede encontrarse el texto aquí https://proletarios.org/books/Marx-Cuadernos_de_Paris.pdf

[3] https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2262133